一、古法基因的科技表达

2026年深秋,叶良柱在清华大学精密仪器实验室调试着第三代"智能鲁班锁"。这套装置将传统六合榫卯与MEMS微机电系统结合,木构件内置的温湿度传感器精度达到±0.5%RH,可实时监测环境变化对结构的影响25。当实验舱模拟西北干旱气候时,榫头因木材收缩产生0.2毫米位移,系统立即触发蜂鸣警报,并推送《考工记》中"以漆养木"的古法养护方案。现场工程师发现,AI生成的修复建议竟包含《营造法式》记载的"桐油浸渍法",这种传统智慧与现代数据的碰撞,让实验室响起热烈掌声。

在深圳设计周展厅,观众用手机扫描斗拱模型,AR程序即刻在虚拟空间拆解出172个构件。当用户手指轻触"昂"部件,全息投影立即展现其杠杆原理:宋代工匠通过调整昂的倾斜角度,竟能将屋顶荷载分散效率提升23%45。德国建筑学家施密特教授体验后惊叹:"这些动态演示比图纸直观百倍,中国古建筑的力学智慧令人震撼!"

二、从工坊到社区的技艺活化

泉州西街的"木艺共生社区"已成为活态博物馆。中央矗立的九层"记忆之塔",底层采用宋代《营造法式》规定的"一材三契"标准,每层斗拱间距严格遵循3:2的黄金比例;第七层却大胆使用3D打印的曲面木纹混凝土,通过参数化设计模拟出百年老木的肌理38。社区居民王阿婆每周参加"古建拼搭"工作坊,她用积攒的368点技艺积分,换取了祖传八仙桌的修复服务。工匠采用"隐榫修复术",在桌腿内部植入碳纤维加强筋,表面却保留着光绪年间的虫蛀痕迹15。

2027年社区文化节上,孩子们用激光雕刻机制作的"新闽南花窗"引发热议。这些图案既保留传统万字纹骨架,又融入地铁线路图等现代元素。当75岁的老匠人陈伯尝试操作数控机床时,他布满老茧的手与触摸屏形成强烈对比:"我这双摸过十万次刨刀的手,如今也要学习与数据对话了。"

三、全球化语境下的非遗叙事

米兰设计展的《木构诗经》装置前,法国艺术家伊莎贝尔正用手指拨动"蒹葭苍苍"板块的波浪榫。随着构件开合,隐藏在榫卯间的压电陶瓷片奏响编钟音律,12国语言的《诗经》译文在LED屏上如流水般倾泻47。当日本建筑师山本触摸"桃之夭夭"伸缩榫时,装置自动切换为尺八演奏版本,榫卯开合节奏竟与俳句的"五七五"音节完美契合。

最令人动容的是"昔我往矣"互动区:观众写入的思乡短句经AI转化为榫卯编码,由机械臂现场雕刻成可拼合的木构件。展览闭幕时,这些承载着全球游子情感的3275片木块,将被运回福建组装成"地球家书"雕塑,永久矗立在晋江非遗馆中。

关键词:

用法治力量护佑渔船安全——《河北省渔业船舶管理条例》解读 9月1日12时,为期4个月的黄渤海休渔期正式结束,河北省沿海地区的海洋

用法治力量护佑渔船安全——《河北省渔业船舶管理条例》解读 9月1日12时,为期4个月的黄渤海休渔期正式结束,河北省沿海地区的海洋

常山北明:截止2023年9月8日,公司股东总户数为210,474户 常山北明(000158)09月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

常山北明:截止2023年9月8日,公司股东总户数为210,474户 常山北明(000158)09月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

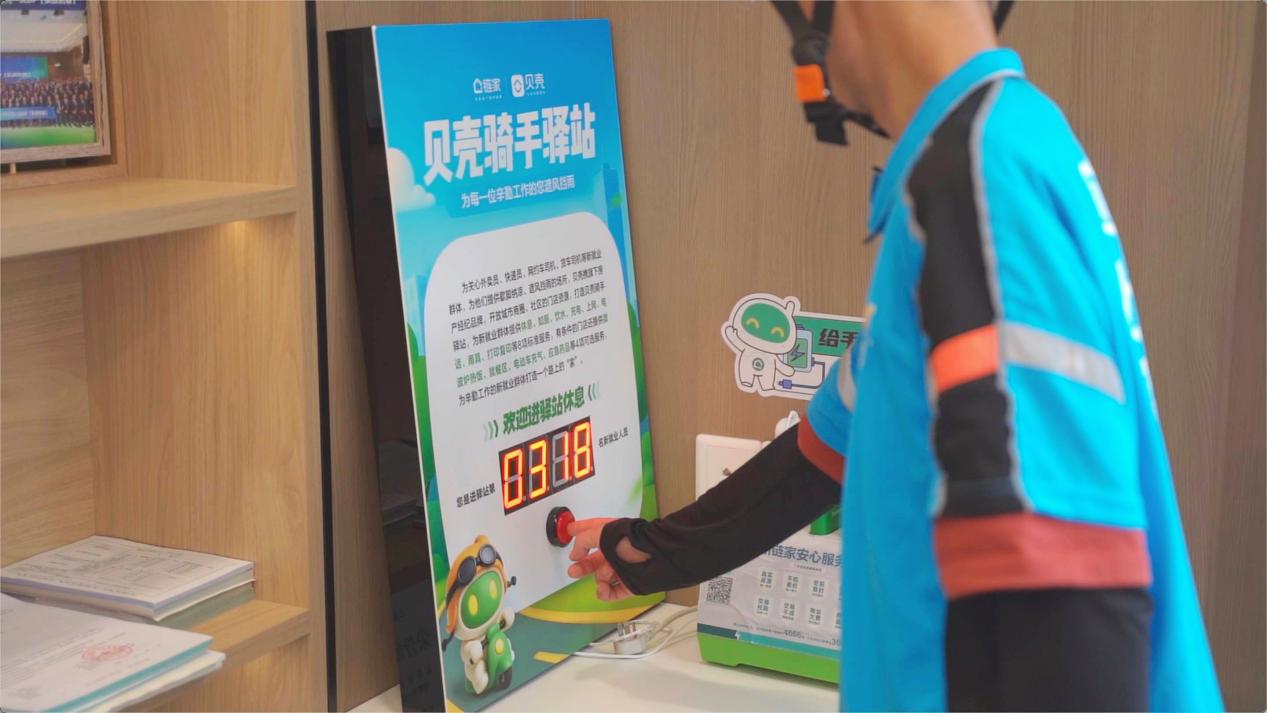

杭州200多家链家门店化身“小哥驿站”,为骑手筑起暖心港湾 6月27日,“杭城骑遇·暖新启航”杭州市网约配送行业专委会成立暨骑

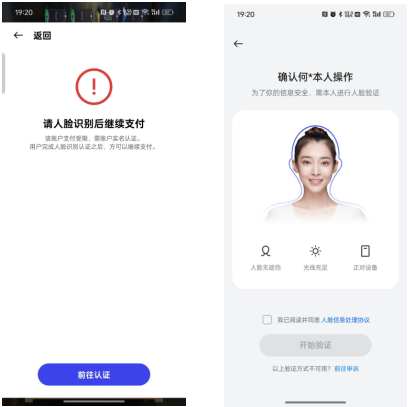

杭州200多家链家门店化身“小哥驿站”,为骑手筑起暖心港湾 6月27日,“杭城骑遇·暖新启航”杭州市网约配送行业专委会成立暨骑  欢太游戏科技护航,为未成年人充值套上“紧箍咒” 在数字化浪潮下,未成年人过早接触网络游戏引发诸多问题,尤其在游戏

欢太游戏科技护航,为未成年人充值套上“紧箍咒” 在数字化浪潮下,未成年人过早接触网络游戏引发诸多问题,尤其在游戏  生活家地板第九届全民恋家节,破圈打造家居文化营销新样本 在消费升级浪潮席卷家居市场的当下,人们对 “家” 的定义早已超

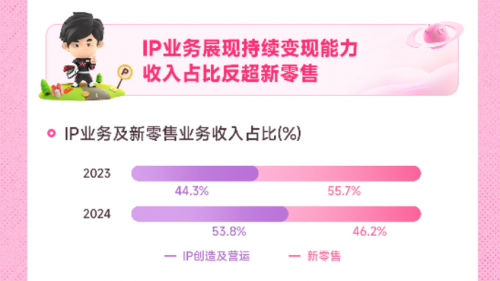

生活家地板第九届全民恋家节,破圈打造家居文化营销新样本 在消费升级浪潮席卷家居市场的当下,人们对 “家” 的定义早已超  巨星传奇年度业绩强劲,IP内容及商业化路径持续升级 2025年3月31日,巨星传奇(6683 HK)公布其2024年度业绩报告。报告显示

巨星传奇年度业绩强劲,IP内容及商业化路径持续升级 2025年3月31日,巨星传奇(6683 HK)公布其2024年度业绩报告。报告显示  离婚协议必须要公证书吗 离婚协议不是必须要公证书,经过离婚登记后离婚协议即可生效,如果没有

离婚协议必须要公证书吗 离婚协议不是必须要公证书,经过离婚登记后离婚协议即可生效,如果没有